合同会社って、どんな会社?

株式会社との違いを徹底解説!

株式会社と合同会社の違い

| 株式会社 | 合同会社(LLC) | |

|---|---|---|

| 設立費用 | 設立費用実費 20.2万円 |

設立費用実費 6万円 |

| 信用力 | 高い | 株式会社よりは低い |

| 節税 | 多くの節税が認められている | 多くの節税が認められている |

| 資金調達 | 銀行、日本政策公庫ともに信用力が高い | 株式会社とほぼ同等 |

| 会計処理 | 複式簿記によるしっかりとした会計が必要 | 複式簿記によるしっかりとした会計が必要 |

| 人事募集 | 集まりやすい | まだ認知が広がっておらず、集まりにくい |

| 責任範囲 | 出資の範囲内、ただし実務上は代表者 保証が付くことが多い | 出資の範囲内、ただし実務上は代表者 保証が付くことが多い |

| 給料 | 役員報酬給料ともに可能 | 役員報酬給料ともに可能 |

| 繰越欠損金 | 青色申告10年 | 青色申告10年 |

| 住民税 | 都道府県・市町村によって異なるが、法人税額の約17%と均等割約7万円の合計(赤字でも7万円) | 都道府県・市町村によって異なるが、法人税額の約17%と均等割約7万円の合計(赤字でも7万円) |

| 事業税 | 利益に応じて 5%~9.6% |

利益に応じて 5%~9.6% |

| 株式会社 | 合同会社 (LLC) |

|

|---|---|---|

| 設立費用 | 設立費用実費 20.2万円 |

設立費用実費 6万円 |

| 信用力 | 高い | 株式会社よりは低い |

| 節税 | 多くの節税が認められている | 多くの節税が認められている |

| 資金調達 | 銀行、日本政策公庫ともに信用力が高い | 株式会社とほぼ同等 |

| 会計処理 | 複式簿記によるしっかりとした会計が必要 | 複式簿記によるしっかりとした会計が必要 |

| 人事募集 | 集まりやすい | まだ認知が広がっておらず、集まりにくい |

| 責任範囲 | 出資の範囲内。ただし実務上は代表者 保証が付くことが多い | 出資の範囲内。ただし実務上は代表者 保証が付くことが多い |

| 給料 | 役員報酬給料ともに可能 | 役員報酬給料ともに可能 |

| 繰越欠損金 | 青色申告10年 | 青色申告10年 |

| 住民税 | 都道府県・市町村によって異なるが、法人税額の約17%と均等割約7万円の合計(赤字でも7万円) | 都道府県・市町村によって異なるが、法人税額の約17%と均等割約7万円の合計(赤字でも7万円) |

| 事業税 | 利益に応じて 5%~9.6% |

利益に応じて 5%~9.6% |

近年、合同会社を選ぶ企業が続出しています

合同会社の設立は、ここ数年で急増しています。政府発表のデータでは、平成28年の1年間で新たに23,787社の合同会社が設立され、8年前と比較して4倍以上の伸びを示しています。これは、法人設立全体の5分の1に相当します。

大手企業も合同会社を採用するケースが増えています

外資系企業を中心に、合同会社を選択するケースが増加傾向にあります。アップルジャパンやアマゾンジャパンといった大手企業もその例に漏れず、日本法人を合同会社とすることで、機動的な経営を実現しています。上場を目的としない企業にとって、合同会社は柔軟な法人形態として注目されています。

合同会社は株式会社と同様に法人格を持つ組織です

合同会社は、法人として認められた組織形態の一つです。個人事業主が法人化を検討する際、株式会社と合同会社は、経営者と出資者の関係性において大きな違いがあります。合同会社では、出資者自身が会社の経営を行うのが特徴です。一方、株式会社では、出資者(株主)は、会社の経営に直接関与せず、配当を受け取る権利を持つだけということも可能です。しかし、実際には、株式会社においても、出資者自身が経営を行うケースがほとんどであり、この点においては合同会社との差は大きくありません。

合同会社も銀行から融資を受けることができます

合同会社は、銀行から融資を受けることができる法人形態です。かつては、合同会社への融資実績が少ないことから、金融機関によっては融資を敬遠する傾向がありました。しかし、近年では、日本政策金融公庫をはじめとする多くの金融機関が、合同会社への融資実績を積み重ねており、株式会社と遜色なく融資を受けることが可能です。

合同会社の代表者は「代表社員」と呼ばれます

合同会社では、代表取締役を「代表社員」と呼びます。ただし、ここでいう「社員」は、一般的な従業員ではなく、会社法上の役職名です。株式会社の取締役と同様の地位を指します。

1人でも簡単に設立できるのが、合同会社の特徴です

「合同会社」という名称から、複数人で設立するものと思われがちですが、実は1人でも設立することができます。1人で出資し、代表社員として経営を行う、いわば「一人会社」のような形も可能です。一方、「LLP」は、複数の事業者が共同で事業を行う形態であり、2人以上の出資が求められます。

合同会社も法人として法人税が課税されます

合同会社は、株式会社と同様に、法人税や消費税といった税金が課されます。消費税については、原則として設立後3期目から課税の対象となります。また、節税対策や税務調査に関しても、株式会社と同様の税務処理が求められます。

従業員を雇用する場合社会保険に加入する必要があります

合同会社は、代表社員が1人の場合でも、社会保険に加入する義務があります。健康保険や厚生年金保険など、社会保険に関する手続きや制度は、株式会社と全く同じように適用されます。また、雇用保険や労災保険に関しても、同様の制度が利用可能です。

合同会社の略称は一般的に「(同)」と表記されます

合同会社は、略称として「(同)」を使用します。これは、合名会社や合資会社といった、似た名称の会社形態と区別するためです。銀行口座では「(ド)会社名」と略されることが一般的で、英語では「Limited Liability Company」の略である「LLC」と表記されます。

合同会社は、将来株式会社へ移行することも可能です

合同会社を株式会社に変更することは可能です。しかし、登記変更には費用(印紙代など約10万円、印鑑作成費約1万円、司法書士費用約10万円)と、官報公告による約2ヶ月の期間が必要です。設立当初から、合同会社と株式会社のメリット・デメリットをよく比較検討することが大切です。

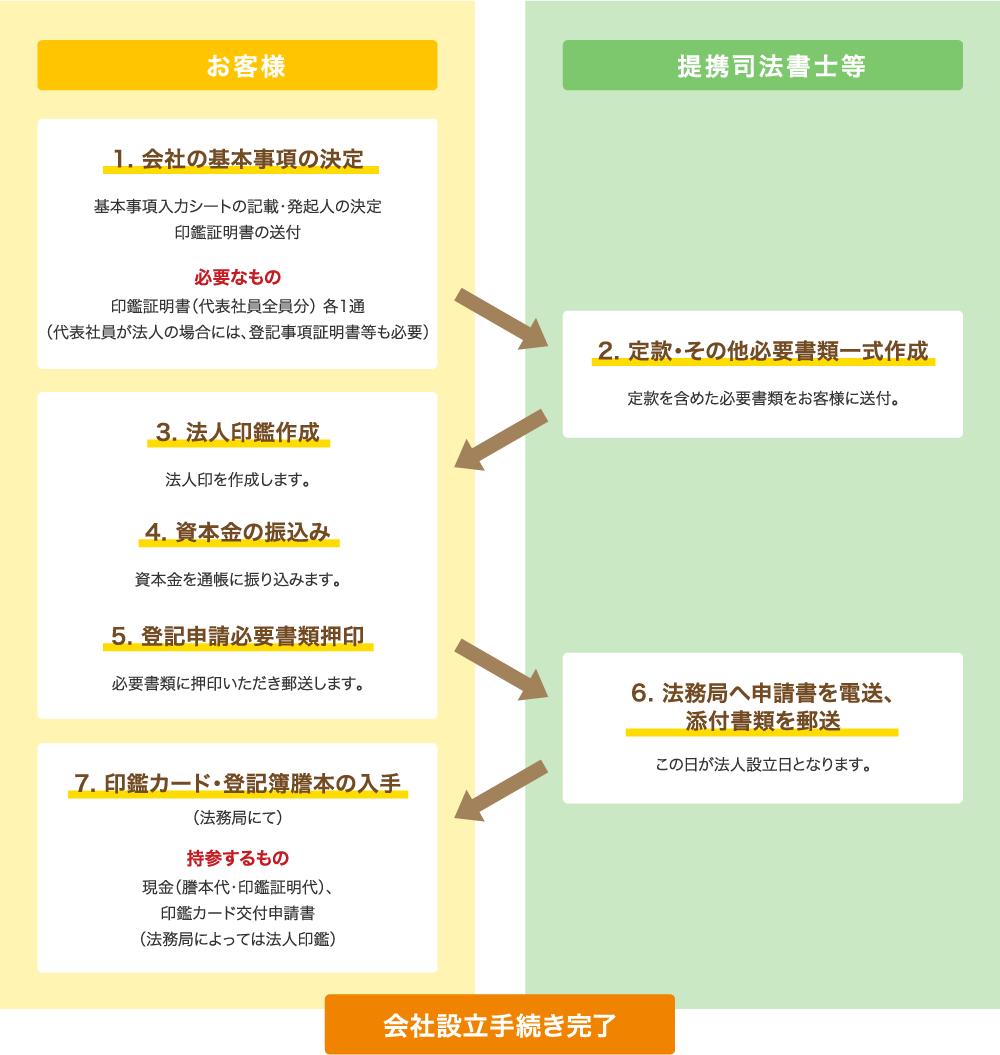

合同会社設立の流れ

多数の実績から得られたノウハウを活かし、お客様に最適な会社設立プランをご提案します。

合同会社のメリット・デメリット

メリット

✅決算内容を広く公表する必要がありません

株式会社は、1事業年度ごとに作成する決算書を、官報に掲載する決算公告を行わなければなりません。この官報掲載には、1回あたり最低でも5万9126円の費用が発生します。これに対し、合同会社は、決算公告の義務が免除されています。しかし、中小企業庁の調査によると、中小企業における決算公告の実施率は4.3%と、必ずしも法令通りに行われているとは言えない状況です。

✅設立登記の印紙代が6万円と比較的安価です

合同会社を設立する際、法務局へ納める登録免許税として、印紙代6万円が必要となります。一方、株式会社の場合、最低でも15万円の登録免許税が必要となるため、合同会社の方が9万円安く設立することができます。

✅役員の任期は自由に設定できます

株式会社では、役員の任期を定款で2年から10年の範囲内で定めることができます。任期満了後、引き続き役員を務める場合は、再任登記の手続きが必要となり、この際、印紙代として1万円の費用が発生します。これに対し、合同会社では、役員の任期が定められていないため、再任登記の手続きは不要です。

✅利益の配分を柔軟に行えます

会社が得た利益を、出資者に還元する方法として配当金という制度があります。株式会社では、原則として株主が保有する株式の数に応じて配当金が支払われます。しかし、合同会社では、定款で自由に定めることができるため、出資額に関係なく、社員間で平等に配分したり、貢献度に応じて配分したりすることが可能です。

デメリット

✅認知度が低く企業イメージが定着しにくい

法人設立において、合同会社を選択するケースが増加していますが、一般的に株式会社ほど知名度が高くないため、社名を見ただけで会社の規模や信頼性を評価されることがあります。そのため、取引先との関係構築を円滑に進めたい場合など、世間一般的なイメージが良いとされる株式会社を選択する方が無難なケースも少なくありません。また、一部の取引先では、法人契約の際に株式会社を必須条件とする場合があるため、注意が必要です。

✅求人応募数が少なく優秀な人材の確保が難しい

合同会社の知名度が低いことが最も顕著に現れるのが、採用活動です。求職者から見た場合、合同会社は株式会社に比べて認知度が低く、そのため「非営利の団体なのではないか」「会社が長く続くか不安だ」といった誤解を受けることがあります。

✅出資者間の意見対立や人間関係の問題が発生しやすい

株式会社では、一般的に出資額が多い株主ほど、会社の意思決定において大きな影響力を持つことができます。そのため、株主間で意見が対立した場合、出資額の多い株主の意見が尊重される傾向にあります。一方、合同会社では、原則として全ての社員の同意が必要なため、意思決定に時間がかかり、経営の足並みが揃わない可能性があります。

合同会社を作った方の声

良かった

- 株式会社に比べて、設立費用をかなり抑えられました。(20代)

- 創業時の融資審査もスムーズに通り、その後も資金調達に困ることはありませんでした。(30代)

- 合同会社で事業を行っていて、特に不便を感じたことはありません。(30代)

- 株式会社と合同会社の両方を経営していますが、実務的な運用において大きな違いは感じていません。(30代)

- 合同会社という新しい形の会社形態であることを、ビジネスの場で話題にすることもあります。(30代)

少し困った

- 「代表社員」と名乗ると、「社員なのですか?」と驚かれることがよくあります。

- 合同会社について詳しく知らない方から、労働組合のようなものだと誤解されることがあります。(30代)

- 合同会社という会社形態が、まだ一般的に知られていないことを実感しました。(40代)

- 合同会社という言葉を理解してもらえず、取引がスムーズに進まないことがあります。(40代)

- 業務で合同会社の名義で取引をする際、相手方に合同会社について説明する機会が多く、手間がかかります。(40代)